Projects

研究プロジェクト

課題8:水害経済被害額予測と意思決定のための不確実性推定

藤見 俊夫/Fujimi Toshio

京都大学 防災研究所社会防災研究部門 准教授

Interview

インタビュー

Q1 先生のご専門について教えてください。

防災について研究しています。

具体的には、「リスク」と呼ばれる不確実な状況の時に、人がどのように意思決定するのか、災害リスクがある時に、避難が進まなかったり、間違った行動をしてしまったりする心の動きはどういうものか、といったことを研究しています。

Q2 ムーンショットで先生が担当されている研究課題について教えて下さい。

不確実性の話と、人の行動の話と、大きく二つに分かれます。

台風の予測は厳密に予測できるわけではなくて、不確実性をもっています。つまり、どういう状況が起こるかよく分からない状態です。このため、ある程度の方向は分かるけれど、どういう状況になるか分からない時に、確定的な予測だけを「起こります」というのは問題があり、いろいろなパターンで、いろいろな被害を予測する必要があります。

私は、様々な予測結果が出た時に、そのデータでどのように判断すべきか、どのような防災対策を考えるべきかということを研究しています。

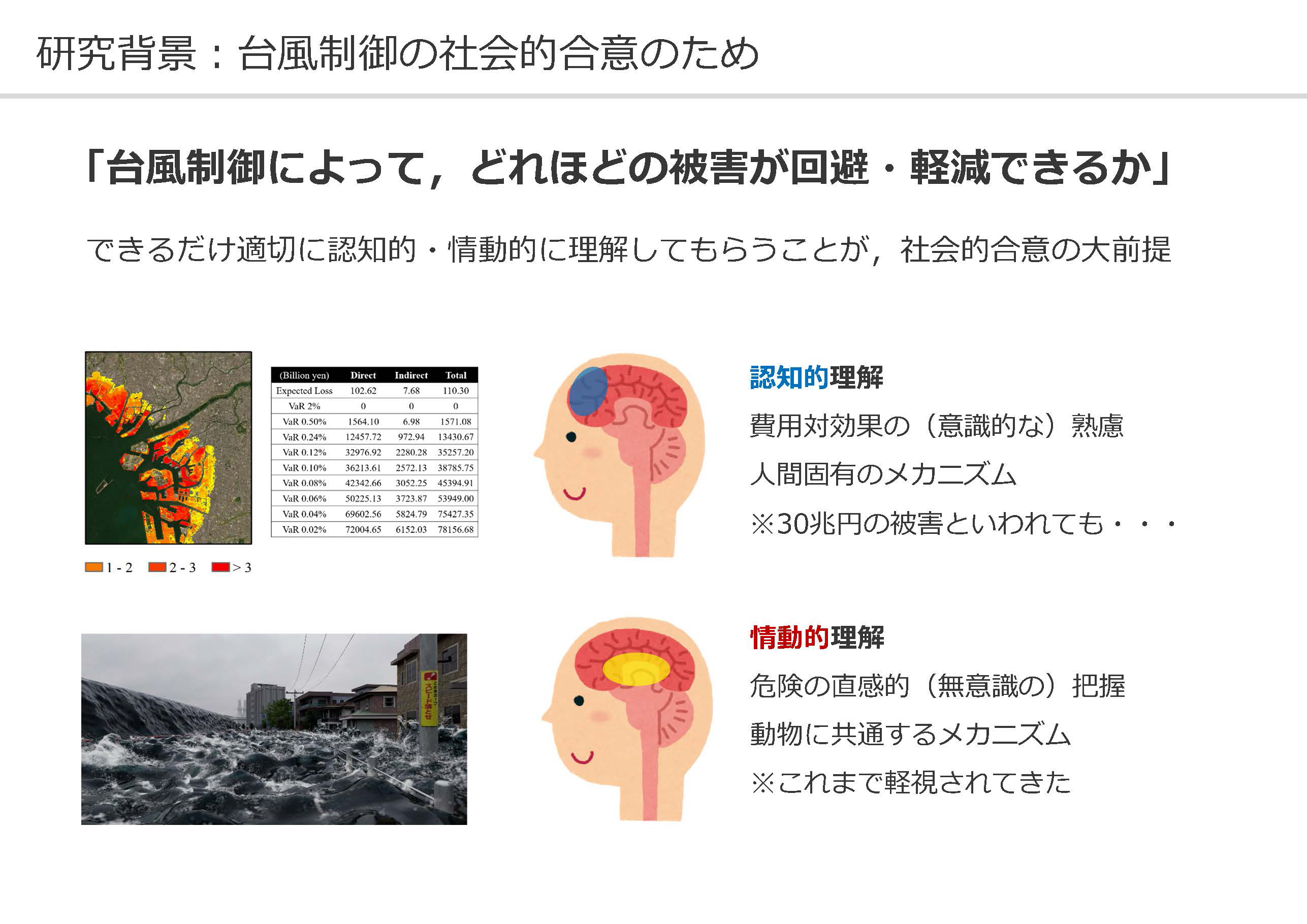

具体的には、台風シミュレーション結果、河川氾濫や高潮氾濫予測結果などから、どのように被害が分布するか、経済被害や浸水の危険性などを定量的に評価し、どのように政策判断すべきかということが一つめの研究テーマです。

二つめのテーマについてです。ハザードマップのように「こういう災害が来たらこれくらい浸水しますよ」というリスク情報が色分けされた地図や「1時間雨量が何mmの時に約3m浸水します」のような、文字情報と数値情報、地図情報などが今までの災害情報のあり方です。これらも大変重要ですが、このような情報はどちらかというと人間の心のなかで言うと理性的なところ、考えるところに訴えるものです。

理性的なところで状況を理解するのはとても重要ですが、実は、人の行動というのは感情的な部分、本能的な部分に影響を受けるというのが最近分かってきています。

ハザードマップで見た情報と、災害が実際起きた状況をバーチャルリアリティで体験した時とで、脳の活性化する部分が違うのではないかという点も含めて、どのような災害情報を出せば、正確に災害が起きた時の状況やリスクを理解し、さらに、危ないということを心の底から実感できて行動にちゃんと移せるか、その理性的な部分と本能的な部分の組み合わせと流れを、いかにバランスよく促すかということを研究しています。

理性的なところで状況を理解するのはとても重要ですが、実は、人の行動というのは感情的な部分、本能的な部分に影響を受けるというのが最近分かってきています。

ハザードマップで見た情報と、災害が実際起きた状況をバーチャルリアリティで体験した時とで、脳の活性化する部分が違うのではないかという点も含めて、どのような災害情報を出せば、正確に災害が起きた時の状況やリスクを理解し、さらに、危ないということを心の底から実感できて行動にちゃんと移せるか、その理性的な部分と本能的な部分の組み合わせと流れを、いかにバランスよく促すかということを研究しています。

Q3 気象制御を目標としたプロジェクトに課題推進者の一人として参加するにあたって、どのようなことを意識していますか。

台風制御が自由に行えるようになったとしても、どこまで人が台風制御に関わっていいのかが問題です。

自然を動かすと、メリット、デメリットが出てきてしまうと思います。台風を自由に動かすというよりは、慎重に動かすとか、進路は同じで規模を弱くするというのが理想的なのでしょう。

とはいえ、規模が弱くなることで、いつも起こっている自然の撹乱のようなものが起こらなくなり、思ってもいない結果が出るということもあり得ると思います。このような、このプロジェクト全体で重要視している倫理的な問題を頭に入れておかなければいけないと考えています。

とはいえ、規模が弱くなることで、いつも起こっている自然の撹乱のようなものが起こらなくなり、思ってもいない結果が出るということもあり得ると思います。このような、このプロジェクト全体で重要視している倫理的な問題を頭に入れておかなければいけないと考えています。

Q4 気象制御技術が実現していくなか、日本と世界の防災のあり方はどのように変わっていくと思いますか?

うまく付き合うという方法を考えていくのが、重要ではないかと思います。

人間である限り、常に災害リスクには直面しますし、それを防ごうと思って人工的に何かやればやるほど、また別のリスクが出てくるという状況になっています。うまく付き合うという方法を考えていくのが、重要ではないかと思います。今までの対策は工学的に「起こさない」というのがベースでしたが、これからは前提として「起きる」、そして起きるけれどうまく対応する、早く元に戻る、そちらを重視したような防災に変わっていく必要があるのだろうなと思います。

特に、気候変動を考えると、なかなかすべてを守るというわけにいかないでしょう。自然に生きていくなかで、災害が起きた時にもうまく対応できるような仕組み、土台は作っておく必要があります。

私の研究がその土台作りの一助になればいいなと思って研究を進めています。

Q5 2050年に気象制御が実現していると仮定して、そこはどんな社会になっていたら良いと思いますか。

ちょっと読めないのが難しいところです。

今までは車社会で、都市に人口や資産が集中して発展して、という延長線上できたと思いますが、これから東アジア、東南アジアも含めて、日本ももちろんですが、全体として人口が減り、人口構成も変わって高齢者の方がどんどん増えていくという弱さを抱えるなかでの技術革新ですね。

今までは、車社会で都市に物や人が集まることでメリットがあったわけですが、それをある種分散できるような社会になってきていると思います。

ドローン然り、自動運転、メタバース、リモートワークなども標準的になってきていますし、今までの延長線上の社会とは違う社会が待っているのかな、という感じがしています。どの技術がどういうふうに発展するかを予測するのは難しいのですが、大きな方向性としては、今までのようにすべて都市といういわば災害に脆弱なところに集まるのではなく、安全なところに住みつつ、都市的な今まで享受できていた便利さも維持できるのではないでしょうか。

うまく技術革新の変化の流れに合わせて、防災の政策やムーンショットの成果をのせていけば、より良い社会になるのなと思います。

今までの延長線上ではない社会になる可能性も視野に入れつつ、今の技術の延長線上も考慮しつつ2050年はどのような社会になっているかを考え、早い段階から手を打っておくというのが重要なのかなと思います。

今までは、車社会で都市に物や人が集まることでメリットがあったわけですが、それをある種分散できるような社会になってきていると思います。

ドローン然り、自動運転、メタバース、リモートワークなども標準的になってきていますし、今までの延長線上の社会とは違う社会が待っているのかな、という感じがしています。どの技術がどういうふうに発展するかを予測するのは難しいのですが、大きな方向性としては、今までのようにすべて都市といういわば災害に脆弱なところに集まるのではなく、安全なところに住みつつ、都市的な今まで享受できていた便利さも維持できるのではないでしょうか。

うまく技術革新の変化の流れに合わせて、防災の政策やムーンショットの成果をのせていけば、より良い社会になるのなと思います。

今までの延長線上ではない社会になる可能性も視野に入れつつ、今の技術の延長線上も考慮しつつ2050年はどのような社会になっているかを考え、早い段階から手を打っておくというのが重要なのかなと思います。

Q6 今回研究で使用するバーチャルリアリティについて教えてください。

防災だけにとどまらず「やろうと思っているのにできない」というのが、結構重要な問題です

今まで、人の心のなかはアンケートもしくは、主観的にきく、あるいは「人の心のなかは分からないから行動で見ましょう」というようなスタイルで、人の意思決定というのは評価され、研究されてきました。しかし最近は、fMRIという手法で、脳のどの部分がより強く活性化しているかということがだいぶ分かるようになりました。今はまだ基礎科学が中心ですが、感情の仕組みや認知の仕組み、記憶の仕組みが基礎レベルで分かってきました。それらをふまえて災害時、どういう状況の時にうまく行動できて、どういう状況の時にうまく行動できないか、これを防災につなげることに応用したいと思い研究を進めてます。

動画:澤田PMバーチャルリアリティ体験中

防災だけにとどまらず「やろうと思っているのにできない」というのが、結構重要な問題です。例えば、多くの人は「ハザードマップ知っていますか?」と聞かれ、「知っています」と答えるでしょう。そして、「重要だと思いますか?見たいと思いますか?」に対して「重要だと思います、見たいです」となります。しかし、「見たことありますか?」と聞くと「えっ?」となります。

これは、アンケートで聞いても分からないし、行動だけ見ても分からないという、重要でありながら、なかなか手が出せなかった問題です。自分が意識していないなかでも、脳が活性化しているので、無意識のうちにこのように考えているだろう、というのが分かるようになったのは結構面白いと思います。

今回のバーチャルリアリティを活用した研究もその延長線上にあるのですが、ハザードマップを見ても、バーチャルリアリティの災害状況を見ても、「逃げたいと思いますか?」という問いに対して皆さんはきっと「逃げたいと思う」に高い点数をつけると思います。

しかし、脳のなかでどういうふうに反応しているかというのは大分違っていて、さらに実際の行動に移すというステップでも、大分差があるのではないかと思っています。

災害状況のバーチャルリアリティ作成には費用と手間がかかります。「そんなものなくても地図で十分同じ情報が伝わるじゃないかと」いう話があったとしても、「バーチャルリアリティで見た災害情報は脳内では全く違うように処理されていて、実際の行動も違ってます」ということが研究でやりたい点です。

そういう研究の知見が蓄積されていくと、「防災頑張らなきゃ!」よりも、ちょっと自然に防災につながるような仕組みづくり、制度設計ができるのではないかと思って研究しています。

これは、アンケートで聞いても分からないし、行動だけ見ても分からないという、重要でありながら、なかなか手が出せなかった問題です。自分が意識していないなかでも、脳が活性化しているので、無意識のうちにこのように考えているだろう、というのが分かるようになったのは結構面白いと思います。

今回のバーチャルリアリティを活用した研究もその延長線上にあるのですが、ハザードマップを見ても、バーチャルリアリティの災害状況を見ても、「逃げたいと思いますか?」という問いに対して皆さんはきっと「逃げたいと思う」に高い点数をつけると思います。

しかし、脳のなかでどういうふうに反応しているかというのは大分違っていて、さらに実際の行動に移すというステップでも、大分差があるのではないかと思っています。

災害状況のバーチャルリアリティ作成には費用と手間がかかります。「そんなものなくても地図で十分同じ情報が伝わるじゃないかと」いう話があったとしても、「バーチャルリアリティで見た災害情報は脳内では全く違うように処理されていて、実際の行動も違ってます」ということが研究でやりたい点です。

そういう研究の知見が蓄積されていくと、「防災頑張らなきゃ!」よりも、ちょっと自然に防災につながるような仕組みづくり、制度設計ができるのではないかと思って研究しています。

Q7 不確実性推定評価の研究について教えてください。

シミュレーション結果をどのように評価するかというのは重要です。

面白いことに、リスクというのは確率が完全に出ているルーレットのような状況なのですが、そういう状況と、不確実性という確率自体もよく分からない、いろいろな可能性がありますねという状況とでは、人の意思決定は大分違うというのが分かっています。前者はリスクと言われていて、後者は曖昧性や真の不確実性と言われています。台風のリスクの場合はどちらかというと確率が分かっている状況で、リスクというよりは、不確実な状況です。それに応じた政策評価や防災対策などを考えなければならないというのが一点です。

リスクの時と、真の不確実性の時とでは、脳の反応する場所も違っているらしく、不確実性の時はどちらかというと感情的な部分が活性化して、リスクの時は報酬がもらえると嬉しいというようなの部分が活性化します。

そもそもリスクと不確実性はすごく似ているように見えますが、ほぼ確率が分かっているような状況というのは、人は確定的なイメージで捉えていて、本当に何が起こるか分からない。確率すら分からないという時は、感情的な部分で評価しているということが分かってきています。

そういう意味では、最初の二つのテーマというのは別々にみえますが、深いレベルでは関係してきます。

あまりに危険を重視して、最悪な状況だけを見せるとすると「何しても無駄じゃん感」が出てくるというか、「何もできない」とやる気を失ってしまいます。「何かできる」と思わないと人は動けないところがあるので、バランスよくリスクを伝えることも重要です。

基本的に、人はいろいろな文脈のなかで、つまり相互作用のなかで生きていると思います。こういうことを言うと語弊を生むかもしれませんが、災害リスクというのは比較的マイナーなリスクです。それよりもおそらく多くの人にとっては、仕事のリスクや人間関係のリスクなどの方が日常的には圧倒的に大きな懸念事で、災害リスクを常に考えるというのは難しいことです。

そうは言っても、完全に災害のことを忘れてしまうと災害が発生した時に大変なことになります。このため、その辺りのバランスを考えて、うまく政策を立てる必要があると思います。

災害の専門家は、「防災、防災」になりがちですが、そうなると逆に皆さんの関心を失ってしまうことになるでしょう。日々の大事なことがあるなかで、無視はできないリスク、場合によっては重要になり得るリスクとしてどのように災害に備えるかというところも重要だと思っています。

「ここぞ」という時にはうまくいくけれど、日頃から常にというのは苦しいというか、持続可能ではないでしょう。そう意味でも、あまり頑張った防災にならないような制度づくりが必要だと考えてます。私は、より良い社会につながるような知見や技術、制度づくりの一助になればと思い研究を進めてます。

そういう意味では、最初の二つのテーマというのは別々にみえますが、深いレベルでは関係してきます。

あまりに危険を重視して、最悪な状況だけを見せるとすると「何しても無駄じゃん感」が出てくるというか、「何もできない」とやる気を失ってしまいます。「何かできる」と思わないと人は動けないところがあるので、バランスよくリスクを伝えることも重要です。

基本的に、人はいろいろな文脈のなかで、つまり相互作用のなかで生きていると思います。こういうことを言うと語弊を生むかもしれませんが、災害リスクというのは比較的マイナーなリスクです。それよりもおそらく多くの人にとっては、仕事のリスクや人間関係のリスクなどの方が日常的には圧倒的に大きな懸念事で、災害リスクを常に考えるというのは難しいことです。

そうは言っても、完全に災害のことを忘れてしまうと災害が発生した時に大変なことになります。このため、その辺りのバランスを考えて、うまく政策を立てる必要があると思います。

災害の専門家は、「防災、防災」になりがちですが、そうなると逆に皆さんの関心を失ってしまうことになるでしょう。日々の大事なことがあるなかで、無視はできないリスク、場合によっては重要になり得るリスクとしてどのように災害に備えるかというところも重要だと思っています。

「ここぞ」という時にはうまくいくけれど、日頃から常にというのは苦しいというか、持続可能ではないでしょう。そう意味でも、あまり頑張った防災にならないような制度づくりが必要だと考えてます。私は、より良い社会につながるような知見や技術、制度づくりの一助になればと思い研究を進めてます。