Projects

研究プロジェクト

課題1:大規模アンサンブル気象再解析 再予報データの構築と気象学的解析

南出 将志/Minamide Masashi

東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 特任准教授

Interview

インタビュー

Q1 先生のご専門について教えてください。

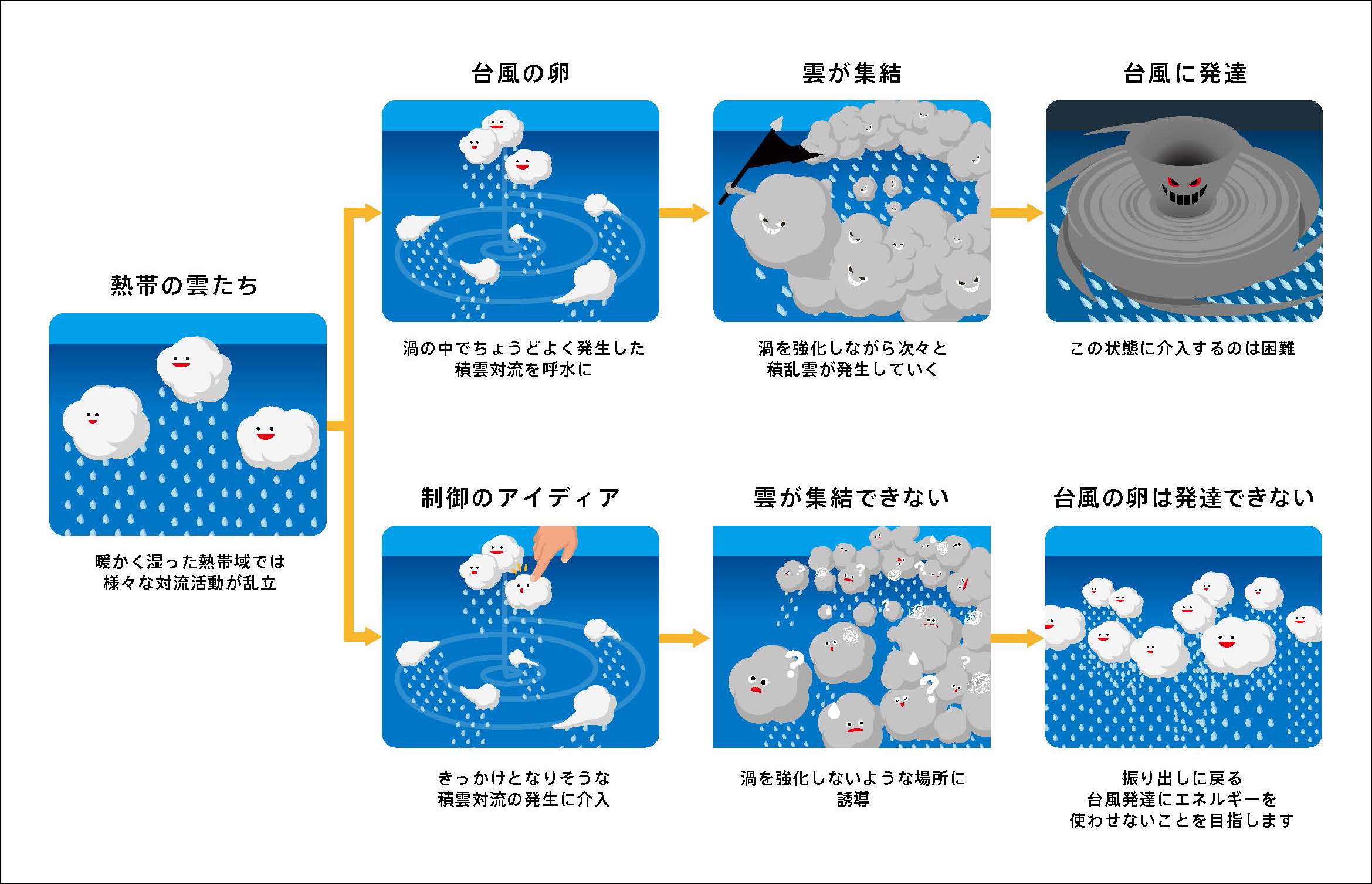

図:台風の中心付近の狭い領域で、「小さいスケール」の積乱雲が発生しないようにしたシミュレーション

台風や線状降水帯のような極端気象と呼ばれる強い雨が降る現象を対象として、そのメカニズムや予測可能性について研究しています。

特に、データ同化という手法を用いた予測精度向上の研究が中心的です。

データ同化とは、2つの質の異なる情報を組み合わせ、より質の高い情報を推定するための手法です。

気象における代表的な応用例は、数値モデルを用いた予測に、気温や湿度など大気の観測情報を組み合わせることによる、地球上の大気場の状態推定です。

例えば、私が研究でよく利用している気象衛星においては、宇宙から雲の状態を観測し、刻一刻と変化する台風内部の様子を捉えることで、社会に被害をもたらす風や雨の様子をより良く再現・予測することを目指しています。

データ同化とは、2つの質の異なる情報を組み合わせ、より質の高い情報を推定するための手法です。

気象における代表的な応用例は、数値モデルを用いた予測に、気温や湿度など大気の観測情報を組み合わせることによる、地球上の大気場の状態推定です。

例えば、私が研究でよく利用している気象衛星においては、宇宙から雲の状態を観測し、刻一刻と変化する台風内部の様子を捉えることで、社会に被害をもたらす風や雨の様子をより良く再現・予測することを目指しています。

Q2 ムーンショットで先生が担当されている研究課題について教えて下さい。

台風や積乱雲抑制のきっかけとなる、トリガーの発見を目指しています。

気象にはバタフライ・エフェクトという特性が存在し、一匹の蝶の羽ばたきのような非常に小さな大気の摂動が、積乱雲や竜巻、台風、ハリケーンといった極端気象を引き起こすきっかけになる可能性を秘めていることが知られています。

ムーンショットでは、気象のこのような性質を積極的に活用することで、膨大なエネルギーを持つ台風の被害を、より小さなエネルギーで抑制・制御できないか検証しています。すなわち、どういったところに介入してどのような変化を与えれば、効果的に台風や積乱雲の発生を変えることができるのかについて考えることを、一番の研究課題にしています。

また、大気の三次元構造を台風の発生前から発生後まで詳細に捉えるのは難しく、そういった観測データはなかなかありません。

今回のプロジェクトでは、今まで開発してきた気象衛星によるデータ同化システムを用いることで、上記の解析を可能とするような、過去の台風内部の構造を詳細に再現した今までにないデータセットの作成にも取り組んでいます。

ムーンショットでは、気象のこのような性質を積極的に活用することで、膨大なエネルギーを持つ台風の被害を、より小さなエネルギーで抑制・制御できないか検証しています。すなわち、どういったところに介入してどのような変化を与えれば、効果的に台風や積乱雲の発生を変えることができるのかについて考えることを、一番の研究課題にしています。

また、大気の三次元構造を台風の発生前から発生後まで詳細に捉えるのは難しく、そういった観測データはなかなかありません。

今回のプロジェクトでは、今まで開発してきた気象衛星によるデータ同化システムを用いることで、上記の解析を可能とするような、過去の台風内部の構造を詳細に再現した今までにないデータセットの作成にも取り組んでいます。

Q3 現在の研究の壁は何ですか。

「積乱雲や台風の制御」を実現するためには、発生が分かってから実際に発生するまでの間、それを変化させるために十分な介入を完了させなければいけません。

例えば、台風内部の一部の領域の水蒸気量を20%減らさなければならない場合、1時間で10%しか減らせないとなったら、2時間前に現象の発生が予測されていなければ実現できません。

このため、介入に十分なリードタイムを確保できるかという点が、制御可能性を考える上で大事なポイントになります。 そういった意味では現在、台風発生の予測可能性の理解はまだ不十分です。

現状の知見ではまだ、台風の発生に影響を与えるために十分なリードタイムを確保することができていません。

ムーンショット計画を通じて、そのような基礎研究分野の理解をどれだけ進めることができるかが、この壁を突破してブレークスルーを達成する鍵になると考えています。

このため、介入に十分なリードタイムを確保できるかという点が、制御可能性を考える上で大事なポイントになります。 そういった意味では現在、台風発生の予測可能性の理解はまだ不十分です。

現状の知見ではまだ、台風の発生に影響を与えるために十分なリードタイムを確保することができていません。

ムーンショット計画を通じて、そのような基礎研究分野の理解をどれだけ進めることができるかが、この壁を突破してブレークスルーを達成する鍵になると考えています。

Q4 基礎科学としての台風制御は台風を理解することにどのように役立ちますか。

今までと違ったアプローチから大気力学について研究することで、制御だけでなく、気象現象の理解は大きく進展しています。

台風制御や気象制御の研究は、そのためだけに使う技術や理論だけが発達していくように思われるかもしれません。しかし、実際には幅広い波及効果があります。基本的に、気象制御と気象予報は同じ問題を解いていますので、気象制御の理論研究は、同時に気象予報の精度向上にも繋がっていくことが期待できます。

例えば、今回の気象制御研究では「台風の発達過程で特定の場所で雲が発生しないという状況が仮に生じたら、台風として存在できるのか?」という自然には起こり得ないような変化を、シミュレーション上で人工的に作り出して研究を進めています。

このようなアプローチを通じて、今まで気にされていなかった条件が実は台風発生に重要な影響を与えていることが明らかになるなど、台風のメカニズムに対する新たな理解が進んでいます。

このような知見は、台風の制御可能性を考えるだけでなく、予測精度の向上のためにも不可欠なものです。 また、今回の気象制御のプロジェクトでは、気象学だけでなく、機械学習や社会科学など、今まで私が直接関わってこなかった研究分野の方たちと一緒に研究を進めています。

このように今までと違ったアプローチから大気力学について研究することで、制御だけでなく、気象現象の理解は大きく進展しています。

Q5 これまでの気象制御と今回の研究はどんな違いがありますか。

一番大きな違いは、「小さなエネルギー量の介入を通じて効果的に影響を与えることができるか」を考えるというアプローチです。

例えば、ある特定の場所に雨を降らせたいと思った時、「その場所に何かを撒いて雨を降らせる」などの直接的な技術を考えてきたのが、今まで想像されていた気象制御でした。

一方で、今回のムーンショット・プロジェクトでは、台風のような膨大なエネルギーを持つ非常に大きな現象をターゲットとしており、直接にそれらを消すというのは現実的ではありません。

しかし、気象は前述のようにバタフライ・エフェクトと呼ばれる性質を持っていますので、「一見些末な変化だが実は後々とても重要な役割を果たす」現象が見つかれば、台風自身よりもはるかに小さなエネルギー量で目的とする制御を実現できる可能性があります。

そのような鍵となる現象をどうすれば見つけられるのか、そんな未知の課題に挑んでいる点にこのプロジェクトの面白さがあります。

一方で、今回のムーンショット・プロジェクトでは、台風のような膨大なエネルギーを持つ非常に大きな現象をターゲットとしており、直接にそれらを消すというのは現実的ではありません。

しかし、気象は前述のようにバタフライ・エフェクトと呼ばれる性質を持っていますので、「一見些末な変化だが実は後々とても重要な役割を果たす」現象が見つかれば、台風自身よりもはるかに小さなエネルギー量で目的とする制御を実現できる可能性があります。

そのような鍵となる現象をどうすれば見つけられるのか、そんな未知の課題に挑んでいる点にこのプロジェクトの面白さがあります。

Q6 2050年に気象制御が実現していると仮定して、そこはどんな社会になっていたら良いと思いますか。

2050年において水害の被害が飛躍的に削減できるのではないかと期待しています。

今回の気象制御のプロジェクトは、制御を実現することで災害を少しでも被害の少ない現象にすると同時に、気象予報の精度を格段に向上させることも目的としています。その双方が揃っていることで、2050年において水害の被害が飛躍的に削減できるのではないかと期待しています。私は学生の頃、東日本大震災やフィリピン台風など大きな災害の頻発を受けて、国内外の被災地ボランティアを何度も経験しました。そこで津波被害や台風被害を目の当たりにして、これだけインフラが発達した現代においても、水害が社会に甚大な被害を及ぼすことを痛感しました。また、被災者の方々をインタビューしていると、「いつもより川が増水していたから、念のために避難して助かった」という話を聞くことがあり、予測して早く情報を得られれば効果的に被害を避けることができるのではないかとも感じていました。

ムーンショット目標を通じて、台風が来るのが早くから分かる、なおかつ被害が起きにくい現象に変えられるという2つのアプローチから、極端気象の後ろ向きな側面を減らしていくことができるはずです。そうやって、水害の脅威から解放された社会を目指していきたいと思います。